Reflexionen über das Global Network for Smart Organization Design und die Zukunft systemischer Organisationsentwicklung

Als ich kürzlich einem Webinar des Global Network for Smart Organization Design lauschte, wurde mir bewusst, wie sehr wir in der systemischen Organisationsentwicklung manchmal den Wald vor lauter Bäumen übersehen. Da saßen Praktiker aus sechs Ländern – von Kanada über die Niederlande bis nach Australien –, die alle auf eine gemeinsame Tradition zurückblicken: die soziotechnische Systemgestaltung (STS), die 1949 am Tavistock Institute ihren Anfang nahm.

Die vergessene Lektion aus den britischen Kohleminen

Was Pierre aus den Niederlanden so treffend beschrieb, ist eigentlich eine Geschichte, die wir heute dringender denn je verstehen müssen: „Sie investierten viel Geld in neue Technologie und kombinierten dies mit mehr Arbeitsteilung. Das führte zu einer Verschlechterung der Arbeitsqualität, aber auch zu einem Rückgang der Produktivität – und das war seltsam.“

Diese Beobachtung aus den britischen Kohleminen der späten 1940er Jahre, so einfach sie klingt, enthält eine Wahrheit, die wir in unserer digitalisierungsbegeisterten Zeit oft übersehen: Technologie allein macht noch keine bessere Organisation. Es geht um die Wechselwirkung zwischen sozialen und technischen Systemen – das, was die Tavistock-Forscher damals „joint optimization“ nannten.

Aus meiner Erfahrung in der Organisationsberatung beobachte ich immer wieder das gleiche Muster: Unternehmen investieren Millionen in neue Software, in KI-Systeme, in digitale Transformation, aber vergessen dabei, dass am Ende Menschen mit dieser Technologie arbeiten müssen. Und diese Menschen arbeiten in sozialen Systemen, haben Ängste, Hoffnungen, Gruppendynamiken.

Die drei Perspektiven: Ein Kompass für komplexe Zeiten

Bert Painter aus Kanada brachte es auf den Punkt, als er die drei fundamentalen Perspektiven der soziotechnischen Systemgestaltung erläuterte – allerdings in umgekehrter Reihenfolge zu ihrer historischen Entwicklung:

Die sozio-ökologische Perspektive steht heute am Anfang: „Die Bedeutung dieser Perspektive hat sich von einem statischen Kontext für eine abgegrenzte Einzelorganisation zu einem multi-organisationalen komplexen System von Systemen verschoben.“ Das ist diskutierbar, aber aus systemischer Sicht durchaus nachvollziehbar – wir denken heute in Ökosystemen, nicht mehr in isolierten Organisationen.

Die soziotechnische Perspektive der Wertschöpfung bleibt zentral, aber: „Strukturen sind jetzt sehr fließend, sehr temporär, oft Netzwerke selbstorganisierter Interaktion.“ Das kenne ich aus der Praxis – klassische Organigramme werden zunehmend obsolet.

Die sozio-psychologische Perspektive wird paradoxerweise wichtiger, je technologischer wir werden: „Kultur als disruptive Kraft, um Brücken zwischen Menschen mit sehr unterschiedlichem Denken zu bauen.“ Hier liegt meiner Ansicht nach der Schlüssel.

Was wir von den verschiedenen Traditionen lernen können

Faszinierend war für mich die Vielfalt der Ansätze in den verschiedenen Ländern. Peter Axton aus Australien erzählte von Fred Emerys Erkenntnis, dass man nicht immer Experten braucht: „Die Menschen wussten bereits, was technisch falsch war. Sie wussten bereits, was sozial falsch war. Wir müssen ihnen nur einige einfache STS-Konzepte geben, damit sie selbst ihren Arbeitsplatz neu gestalten können.“

Das ist eine Erkenntnis, die ich in meiner Beratungsarbeit täglich bestätigt sehe – die Lösungen sind oft im System vorhanden, sie müssen nur aktiviert werden. Partizipative Gestaltungsprozesse sind nicht nur demokratischer, sie sind auch effektiver.

Eric Latnac aus Deutschland brachte einen interessanten Punkt: In Deutschland ist man noch stark auf die Aufgabengestaltung fokusiert, aber „es wurde individuell konzipiert. Es ist die individuelle Aufgabe oder die Aufgabe einer kleinen Gruppe, aber das steht nicht in Beziehung zu anderen Arbeitssystemen.“ Das kenne ich auch – wir optimieren lokale Systeme und übersehen die systemischen Zusammenhänge.

Die digitale Transformation neu denken

Was mich besonders nachdenklich stimmte, war Berts Beobachtung zur digitalen Transformation: „Wir arbeiten jetzt mehr in digitaler Technologie als mit Technologie.“ Das ist ein fundamentaler Unterschied. Wenn wir IN der Technologie arbeiten, nicht MIT ihr, dann verändert sich die gesamte Beziehung zwischen Mensch und System.

Pierre formulierte die zentrale Herausforderung unserer Zeit: „Wie können wir intelligenten Gebrauch von dem machen, was wir wissen, wenn wir digitale Technologien anwenden?“ Digitale Technologien können Arbeitsplatzgestaltung, Organisationsgestaltung oder Ökosystemgestaltung beeinflussen, aber auch die Gesellschaft.

Die vergessene psychodynamische Dimension

Besonders aufmerksam wurde ich, als Sora gegen Ende des Webinars eine kritische Beobachtung teilte: „In all dieser Diversifizierung ist die systempsychodynamische Perspektive fast abwesend.“ Das trifft einen wunden Punkt. Stan formulierte es zugespitzt: „Ich denke, als das Tavistock vom Belsize Lane wegzog, ließ es die gute und die schlechte Brust auf Hampstead Heath zurück.“

Diese zunächst kryptisch wirkende Bemerkung – ein Verweis auf Melanie Kleins psychoanalytische Konzepte der „guten“ und „schlechten Brust“ als frühe Objektbeziehungen – trifft ins Schwarze. Stan meint damit: In unserem Bestreben, die soziotechnische Systemgestaltung zu modernisieren und zu digitalisieren, haben wir ihre psychoanalytischen Wurzeln zurückgelassen: das Verständnis für unbewusste Gruppenprozesse, für Angst als organisierendes Prinzip, für die emotionale Realität organisationaler Systeme.

Isabel Menzies‘ Arbeit über „Institutionen als Abwehr gegen Angst“ ist heute relevanter denn je. Gerade in Zeiten rasanter Veränderung, von KI-Bedrohung bis Klimakrise, brauchen wir dieses Verständnis für die psychodynamischen Dimensionen organisationaler Gestaltung.

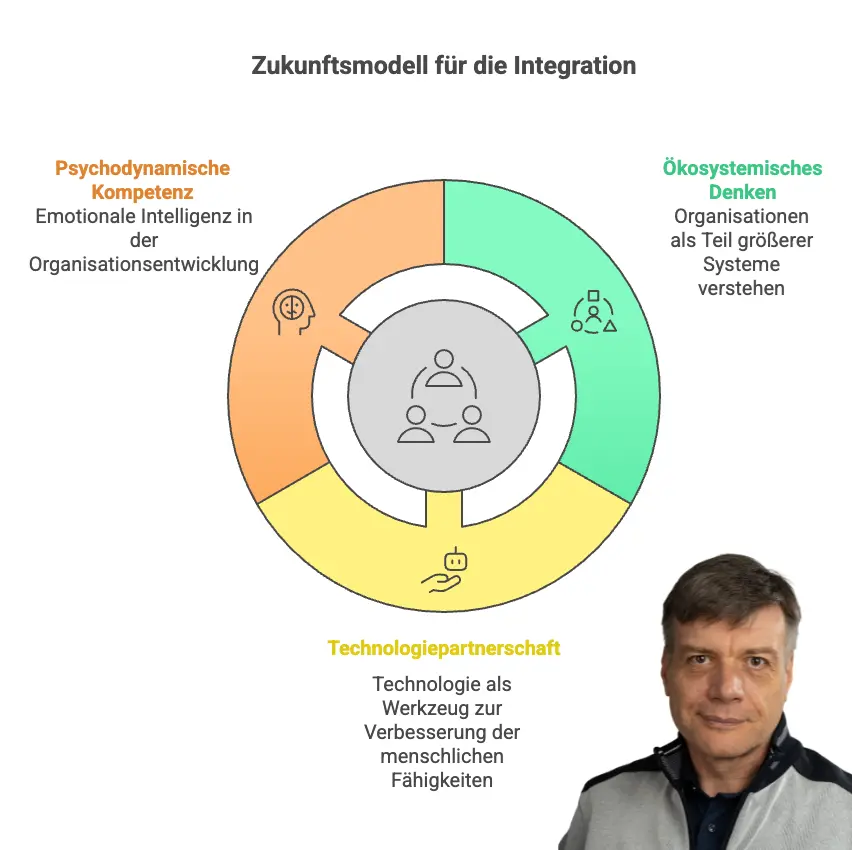

Meine Hypothese: Die Integration als Zukunftsmodell

Aus dieser internationalen Bestandsaufnahme leite ich eine Hypothese ab, die für die systemische Organisationsentwicklung zentral werden könnte:

Die Zukunft der Organisationsentwicklung liegt nicht in der weiteren Spezialisierung und Fragmentierung verschiedener Ansätze, sondern in der bewussten Integration der drei soziotechnischen Perspektiven unter besonderer Berücksichtigung der psychodynamischen Dimension.

Konkret bedeutet das:

- Ökosystemisches Denken als Ausgangspunkt: Wir müssen Organisationen als Teil größerer Systeme verstehen, nicht als isolierte Einheiten.

- Technologie als Partner, nicht als Treiber: Die Frage ist nicht „Wie implementieren wir KI?“, sondern „Wie gestalten wir die Beziehung zwischen Menschen und intelligenten Systemen so, dass beide Seiten optimiert werden?“

- Psychodynamische Kompetenz als Kernfähigkeit: Organisationsentwickler brauchen ein tieferes Verständnis für unbewusste Gruppenprozesse, für Angst und Abwehr, für die emotionale Realität des Wandels.

Praktische Implikationen für Führungskräfte

Was bedeutet das konkret für die tägliche Führungsarbeit? Aus meiner Sicht ergeben sich drei zentrale Handlungsfelder:

Erstens: Investieren Sie in partizipative Gestaltungsprozesse. Wie Peter Axton sagte: „Die Menschen wissen bereits, was falsch läuft.“ Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, Räume zu schaffen, in denen dieses Wissen aktiviert werden kann.

Zweitens: Entwickeln Sie ein systemisches Verständnis für Technologie. Fragen Sie nicht nur „Was kann diese Technologie?“, sondern „Wie verändert diese Technologie die sozialen Beziehungen in unserem System?“

Drittens: Nehmen Sie die emotionale Dimension ernst. Digitale Transformation löst Ängste aus, Veränderungsprozesse aktivieren Abwehrmechanismen. Das ist normal und menschlich – und muss mitgedacht werden.

Die Rückkehr zu den Wurzeln als Weg nach vorn

Was mich an diesem internationalen Dialog am meisten beeindruckte, war die Erkenntnis, dass die Rückkehr zu den Ursprüngen der soziotechnischen Systemgestaltung kein Rückschritt ist, sondern ein notwendiger Schritt nach vorn. Die Herausforderungen von 2025 – KI, Klimawandel, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, hybride Arbeitsformen – sind zwar neu in ihrer Ausprägung, aber alt in ihrer systemischen Struktur.

Die Kohlearbeiter von 1949 und die Softwareentwickler von 2025 haben mehr gemeinsam, als wir denken: Sie arbeiten in sozialen Systemen, sie nutzen Technologie zur Wertschöpfung, sie sind Teil größerer ökologischer Zusammenhänge. Und sie sind Menschen mit Ängsten, Hoffnungen und dem Bedürfnis nach Sinn und Zugehörigkeit.

Vielleicht ist das die wichtigste Lektion aus diesem globalen Dialog: In einer Zeit, die von Künstlicher Intelligenz und digitaler Disruption geprägt ist, brauchen wir mehr denn je ein tiefes Verständnis für das Allzu-Menschliche in unseren Organisationen.

3 tägliche Gewohnheiten für systemisch denkende Führungskräfte

- Morgendliche Systemreflexion (5 Minuten): Fragen Sie sich jeden Morgen: „Welche systemischen Zusammenhänge übersehe ich heute möglicherweise?“

- Mittagspause für Perspektivwechsel (10 Minuten): Betrachten Sie ein aktuelles Problem aus den drei STS-Perspektiven: sozio-ökologisch, soziotechnisch, sozio-psychologisch.

- Abendliche Emotionscheck (5 Minuten): Reflektieren Sie: „Welche Emotionen waren heute im System spürbar, und was sagen sie über unbewusste Dynamiken aus?“

Basierend auf dem Webinar „Global Network for Smart Organization Design“ vom Tavistock Institute, mit Beiträgen von Praktikern aus Kanada, Niederlande, Deutschland, Norwegen, Australien und Großbritannien.

Quelle:

Tavistock Institute. (16. Juni 2021). Global Socio-Technical Systems Perspectives: An Interactive Conversation. Tavistock Institute. Zugriff am 29. Mai 2025, unter https://tavinstitute.org/whats-on/global-socio-technical-systems-perspectives-an-interactive-conversation