Ein systemischer Blick auf die Tavistock-Tradition und ihre Relevanz für moderne Führungskräfte

Wenn ich in Organisationen arbeite, dann begegne mir immer wieder das gleiche Phänomen – Führungskräfte beklagen sich darüber, dass Veränderungsprozesse nicht wie geplant verlaufen, dass Widerstände auftauchen, die niemand erwartet hat, und dass sich Teams auf eine Art und Weise verhalten, die rational kaum zu erklären ist. Da denke ich mir oft: Hier fehlt ein tieferes Verständnis für das, was unter der sichtbaren Oberfläche der Organisation geschieht.

Das Tavistock Institute of Human Relations hat bereits in den 1940er Jahren, ausgehend von Kurt Lewins bahnbrechender Arbeit zur Action Research, einen Ansatz entwickelt, der genau diese verborgenen Dynamiken ins Zentrum rückt (Tavistock Institute, 2024). Was mich an diesem Ansatz fasziniert, ist die Verbindung von praktischer Organisationsentwicklung mit tieferliegenden psychoanalytischen und systemtheoretischen Erkenntnissen – das ist etwas, was wir in der modernen Beratungslandschaft viel zu oft vernachlässigen.

Das Unbewusste der Organisation: Mehr als nur Gruppendynamik

Action Research, wie sie am Tavistock Institute praktiziert wird, ist fundamental anders als das, was wir normalerweise unter Organisationsforschung verstehen. Hier geht es nicht nur um Datensammlung und Analyse, sondern um einen partizipativen, iterativen Prozess, bei dem Forscher und Teilnehmer gemeinsam als „Co-Investigatoren“ agieren (Tavistock Institute, 2024). Das bedeutet, dass die Beteiligten nicht passive Objekte der Untersuchung sind, sondern aktive Gestalter des Erkenntnisprozesses.

Was mich besonders anspricht, ist die theoretische Fundierung: Die Kombination aus psychoanalytischer Theorie (um unbewusste Prozesse zu verstehen), Gruppenrelationstheorie (um Interaktionsmuster zu erfassen) und Open Systems Theory (um die Wechselwirkungen mit der Umwelt zu begreifen). Diese drei Säulen ergeben ein systemisches Verständnis, das weit über oberflächliche Change-Management-Ansätze hinausgeht.

Isabel Menzies Lyth: Wie Angst Organisationen formt

Ein Beispiel, das mich immer wieder beeindruckt, ist Isabel Menzies Lyths Studie über Abwehrmechanismen in Krankenhäusern. Sie zeigte auf, wie Pflegekräfte rigide, entpersonalisierte Routinen entwickelten, um mit der emotionalen Belastung durch Krankheit und Tod umzugehen (Tavistock Institute, 2024). Das ist etwas, was ich in vielen Organisationen beobachte – nicht nur im Gesundheitswesen.

Lassen Sie mich das konkretisieren: Ich habe kürzlich mit einem IT-Unternehmen gearbeitet, wo sich ein ähnliches Muster zeigte. Die Entwicklerteams hatten über Jahre hinweg immer detailliertere Prozesse und Kontrollen eingeführt – offiziell zur „Qualitätssicherung“. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass diese Mechanismen hauptsächlich dazu dienten, die Angst vor Fehlern und den daraus resultierenden Konsequenzen zu bewältigen. Das Problem: Diese Abwehrmechanismen behinderten Innovation und Flexibilität massiv.

Das ist der Punkt, wo Action Research ansetzt – indem sie die Beteiligten dazu ermutigt, über ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren und diese unbewussten Strukturen bewusst zu machen.

Gordon Lawrence und das Social Dreaming: Der kreative Zugang zum Kollektiven Unbewussten

Besonders faszinierend finde ich Gordon Lawrences Ansatz des „Social Dreaming“. Hier teilen Teilnehmer ihre Träume in einem Gruppensetting und erkunden gemeinsam die symbolischen Bedeutungen und Assoziationen (Tavistock Institute, 2024). Das mag auf den ersten Blick esoterisch erscheinen, aber aus systemischer Sicht macht es absolut Sinn.

Träume sind, wenn wir sie systemisch betrachten, Ausdruck kollektiver unbewusster Prozesse. Sie spiegeln Ängste, Hoffnungen und Spannungen wider, die in der Organisation präsent sind, aber nicht artikuliert werden können. Ich nenne es mal den „emotionalen Fingerabdruck“ der Organisation – etwas, was durch rationale Analysemethoden nicht erfasst werden kann.

Eric Miller und die Grenzarbeit: Führung als Systemmanagement

Eric Millers Fokus auf die Beziehung zwischen Individuum, Gruppe und dem weiteren Organisationssystem bringt eine weitere wichtige Dimension ins Spiel (Tavistock Institute, 2024). Aus meiner Sicht ist das einer der zentralen Punkte für moderne Führungsarbeit: Die Fähigkeit, Grenzen zu managen – sowohl zwischen verschiedenen Subsystemen innerhalb der Organisation als auch zwischen der Organisation und ihrer Umwelt.

Das funktioniert in der Praxis so: Effektive Führungskräfte sind nicht nur Manager von Aufgaben und Prozessen, sondern „Boundary Managers“ – sie verstehen, wie Informationen, Energie und Einflüsse zwischen verschiedenen Systemen fließen und können diese Flüsse bewusst gestalten.

Meine systemische Hypothese: Die Organisation als lernendes System

Basierend auf den Tavistock-Ansätzen und meinen eigenen Erfahrungen in der systemischen Organisationsentwicklung, entwickle ich folgende Hypothese:

Organisationen sind lebende Systeme mit einem kollektiven Unbewussten, das sich in wiederkehrenden Mustern, Abwehrmechanismen und emergenten Verhaltensweisen manifestiert. Nachhaltige Veränderung ist nur dann möglich, wenn diese unbewussten Dynamiken bewusst gemacht und aktiv in den Entwicklungsprozess integriert werden.

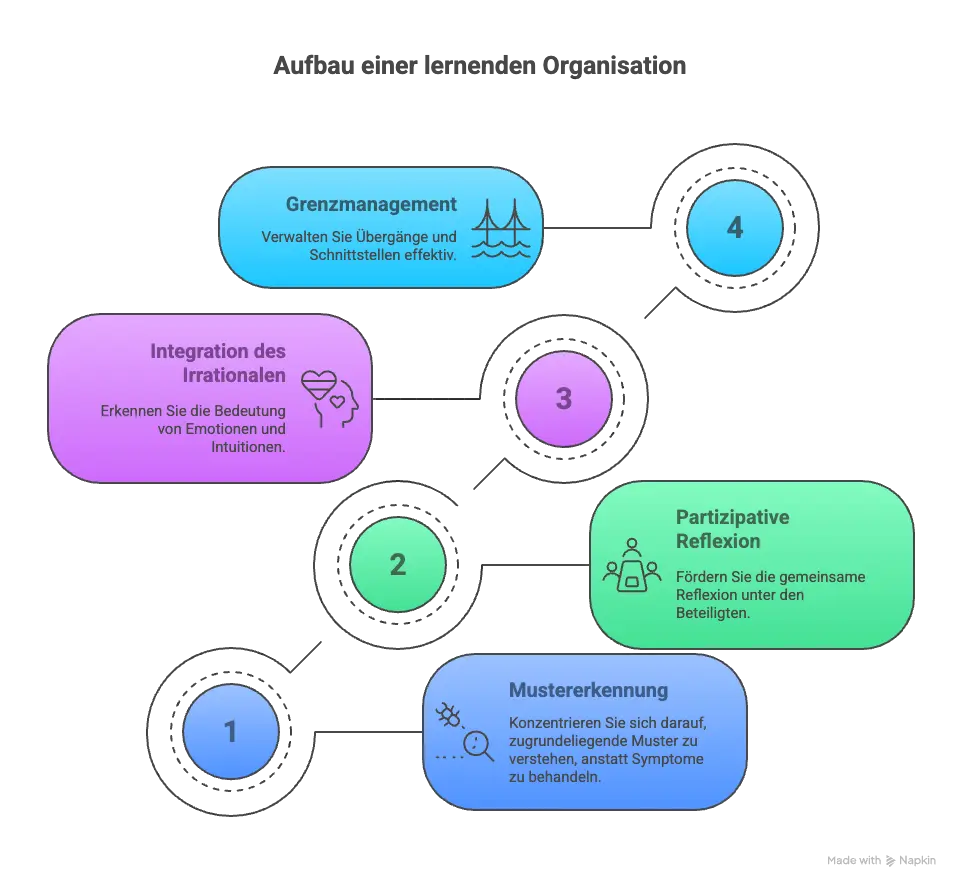

Das bedeutet konkret:

- Mustererkennung statt Symptombekämpfung: Anstatt einzelne Probleme zu lösen, müssen wir die zugrundeliegenden Muster verstehen, die diese Probleme immer wieder hervorbringen.

- Partizipative Reflexion: Veränderung geschieht nicht durch externe Beratung, sondern durch die gemeinsame Reflexion der Beteiligten über ihre eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen.

- Integration des Irrationalen: Emotionen, Ängste, Träume und andere „irrationale“ Elemente sind nicht Störfaktoren, sondern wichtige Informationsquellen über den Zustand des Systems.

- Grenzmanagement: Führung wird zur Kunst des Boundary Managements – der bewussten Gestaltung von Übergängen und Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen.

3 Daily Habits für systemisch denkende Führungskräfte

Lassen Sie mich das praktisch werden lassen mit drei täglichen Gewohnheiten, die ich aus der Action Research-Tradition ableite:

1. Der 10-Minuten-Reflexions-Check (morgens) Fragen Sie sich täglich: „Welche wiederkehrenden Muster beobachte ich gerade in meinem Team/meiner Organisation? Was könnte das über unbewusste Dynamiken aussagen?“ Notieren Sie Ihre Beobachtungen – oft werden erst über Zeit die Muster sichtbar.

2. Die Grenz-Analyse (mittags) Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit, um zu analysieren: „Welche Grenzen habe ich heute überquert oder verteidigt? Zwischen welchen Systemen bewege ich mich und wie beeinflusse ich den Informations- und Energiefluss?“ Das schärft das Bewusstsein für die eigene Rolle als Boundary Manager.

3. Das Emotions-Barometer (abends) Reflektieren Sie: „Welche Emotionen und irrationalen Impulse habe ich heute bei mir und anderen wahrgenommen? Was könnten diese über den Zustand unserer Organisation aussagen?“ Behandeln Sie diese Wahrnehmungen als wertvolle Systeminformationen, nicht als Störungen.

Fazit: Von der Intervention zum Dialog

Action Research, wie sie am Tavistock Institute entwickelt wurde, bietet uns einen Rahmen, um Organisationen nicht nur als mechanische Systeme zu verstehen, sondern als lebende, lernende Organismen mit bewussten und unbewussten Dimensionen. Das ist diskutierbar, aber aus meiner Erfahrung heraus der Schlüssel für nachhaltige Organisationsentwicklung.

Der Unterschied zu traditionellen Beratungsansätzen liegt darin, dass wir nicht von außen intervenieren, sondern gemeinsam mit der Organisation einen reflexiven Dialog führen. Das mag länger dauern und weniger planbar sein, aber es führt zu tiefgreifenderen und nachhaltigeren Veränderungen.

Vielleicht ist das der wichtigste Punkt: Organisationsentwicklung wird vom mechanischen Problem-Lösen zum organischen Lernprozess – und das erfordert von uns als Führungskräften und Beratern eine grundlegend andere Haltung.

Quelle: Tavistock Institute of Human Relations (2024). What is Action Research? A participatory and iterative way of conducting research in organisations and other systems. Verfügbar unter: https://tavinstitute.org/news/what-is-action-research

(erstellt am 30.1.2024, zugegriffen am 25.11.2025