Ich komme aus der Praxis, und wenn ich mir diesen spannenden Text von Fred Emery anschaue, dann berührt er eine Frage, die auch heute noch hochaktuell ist: Wie können wir Arbeit demokratisieren und warum ist das so entscheidend für gesellschaftliche Transformation? Das norwegische Industrial Democracy Projekt, über das Emery schreibt, bietet dafür interessante Ansatzpunkte, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte.

Die historische Bedeutung industrieller Demokratie: Lektionen aus dem norwegischen Modell

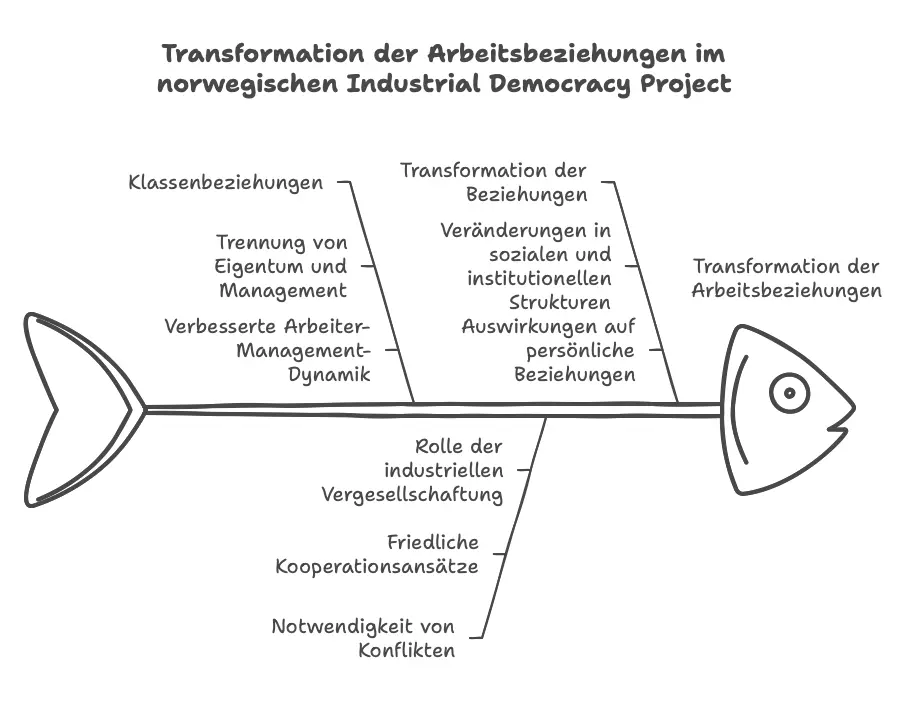

Wenn wir das systemisch betrachten, zeigt sich in Emerys Analyse eine grundlegende Erkenntnis: Die Transformation der konkreten, alltäglichen Produktionsbeziehungen ist der Schlüssel zur Veränderung der gesellschaftlichen Gesamtstruktur. Da müssen wir differenzieren zwischen bloßen Eigentumsverhältnissen und den tatsächlichen Arbeitsprozessen.

Die Kernthese des norwegischen Projekts

Das norwegische Industrial Democracy Projekt ging von drei wesentlichen Annahmen aus, die auch heute noch diskutierbar sind:

- Die Klassenbeziehungen in der Produktion haben sich durch die Trennung von Eigentum und Management so weit entwickelt, dass eine revolutionäre Verbesserung der produktiven Beziehungen zwischen Arbeitern und Management realistisch erreichbar ist.

- Die Transformation dieser konkreten Produktionsbeziehungen erfordert nicht notwendigerweise einen Klassenkonflikt (angesichts der „Vergesellschaftung der Industrie“ und des technologischen Entwicklungsstands).

- Die Transformation der alltäglichen Arbeitsbeziehungen ist der Schlüssel zur Veränderung aller anderen persönlichen, sozialen und institutionellen Beziehungen.

Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass diese Annahmen bis heute relevant geblieben sind – auch wenn wir sie im Kontext heutiger digitaler Arbeitswelten neu interpretieren müssen.

Kritische Perspektiven und Widersprüche

Interessant ist, dass Emery die Kritik radikaler Studenten ernst nimmt, die dem Projekt vorwarfen, zu spät und zu begrenzt zu sein. Sie argumentierten, es lenke von der Notwendigkeit einer totalen gesellschaftlichen Transformation ab. Das funktioniert in der Praxis so, dass hier zwei unterschiedliche Transformationsverständnisse aufeinandertreffen: revolutionäre Umwälzung versus evolutionäre Veränderung.

Wenn wir das mal konkret anschauen: Emery verweist darauf, dass weder die Bolschewistische Revolution von 1917 noch die stückweisen Transformationen in westlichen Gesellschaften durch Verstaatlichungen die täglichen Beziehungen zwischen Managern und Arbeitern grundlegend verändert haben. Das ist ein Punkt, der mich zum Nachdenken bringt – haben wir vielleicht zu lange auf die falschen Hebel für Veränderung gesetzt?

Die revolutionäre Dimension arbeitsorganisatorischer Veränderung

Der wirklich revolutionäre Inhalt des Projekts liegt in der Erkenntnis, dass der Widerspruch zwischen menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten und den Realitäten des Arbeitslebens nur durch Veränderungen in den Produktionstechniken gelöst werden kann. Dabei versteht Emery unter „Technik“ nicht nur Werkzeuge, sondern auch die Konzepte für ihre Nutzung.

Ich nenne es mal so: Eine Drehbank mit dem Konzept der Toleranzgrenzen ist eine andere Technologie als eine ohne dieses Konzept. Genauso sind Produktionstechniken, die persönliches Interesse, Lernen, Innovation und Entscheidungsfindung einbeziehen, völlig andere als solche, die auf hierarchischer Kontrolle basieren.

Auswirkungen auf andere Lebensbereiche

Was mich besonders fasziniert, ist Emerys Überlegung zur „Phase C“ des Projekts – die Auswirkungen auf andere gesellschaftliche Bereiche. Beispielsweise im Bildungsbereich: Wenn autonome Gruppenarbeit in der Produktion erfordert, dass Menschen lernen, Experten als Ressourcen zu nutzen, kritisch zu denken und kreativ zu sein – wie müsste dann unser Bildungssystem aussehen?

Da müssen wir uns fragen: Können wir es vermeiden, ähnliche Veränderungen in der Hochschul-, Sekundar- und sogar Grundschulbildung vorzunehmen? Aus systemtheoretischer Sicht würde ich sagen: nein, die Systeme müssen kongruent sein, um nachhaltig zu funktionieren.

Historische Validierung und aktuelle Relevanz

Fred Emery bewertet sein Projekt anhand von Kriterien, die Herbert Marcuse für die historische Gültigkeit gesellschaftlicher Transformationsprojekte aufgestellt hat. Es ist diskutierbar, aber für mich überzeugend, wie er zeigt, dass das Projekt:

- Im Einklang mit den realen Möglichkeiten der materiellen und intellektuellen Kultur steht

- Die Aussicht bietet, die produktiven Errungenschaften der Zivilisation zu bewahren und zu verbessern

- Die etablierte Totalität in ihrer Struktur und Grundtendenzen definiert

- Die Chance für eine „Befriedung der Existenz“ und freie Entwicklung menschlicher Bedürfnisse erhöht

Lassen Sie uns das mal konkret anschauen: Die Demokratisierung der Arbeit ist kein Luxus, sondern der Schlüssel zur Lösung vieler gesellschaftlicher Probleme – von Entfremdung bis hin zu sinnentleerter Tätigkeit.

Fazit und Ausblick

Das norwegische Industrial Democracy Projekt zeigt, dass die Gestaltung von Arbeit ein zentraler Hebel für gesellschaftliche Transformation sein kann. Die Erkenntnis, dass wir die konkreten Produktionsbeziehungen verändern müssen, um nachhaltige gesellschaftliche Veränderung zu erreichen, ist heute relevanter denn je.

Aus der Erfahrung heraus würde ich sagen: In unserer heutigen digitalen, globalisierten Wirtschaft brauchen wir eine Neuinterpretation dieser Ideen – aber die Grundprinzipien bleiben gültig. Die Frage ist nicht, ob wir Arbeit demokratisieren sollten, sondern wie wir dies unter den heutigen Bedingungen tun können.

Verstehen Sie? Es geht letztlich um die Verbindung von Theorie und Praxis, um die Möglichkeit, Arbeit so zu gestalten, dass sie menschliche Potenziale freisetzt statt sie zu unterdrücken.

Quellen:

Emery, F.E. (1975) ‚The Historical Validity of the Norwegian Industrial Democracy Project‘, Tavistock Document HRC 210, Tavistock Institute, London.